日々の雑感 267:

韓国の写真家・安世鴻(アン・セホン)さん

2012年6月29日(金)

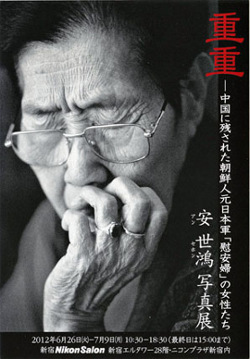

写真展開催2日目、新宿のニコンサロンで、『重重─中国に残された朝鮮人元日本軍「慰安婦」の女性たち』と題された写真展を観た。韓国人写真家・安世鴻(アン・セホン)さんが2001年から数回、中国に通って撮り続けた写真である。

ニコンサロン側はこの写真展開催を当初決定しながら、ネットや電話による右翼勢力の抗議に屈して中止を決定したが、安さんは、東京地裁に開催を求める仮処分申請を申請した。そして6月22日、東京地裁はニコン側にこの写真展のために会場を使用させるように命じる仮処分決定を出しため、やっと実現した写真展だ。

右翼勢力は以前にも映画『靖国』や『ザ・コーヴ』に対して上映中止を求めて抗議・妨害行動を起した。彼らが「歴史の捏造だ」とする「従軍慰安婦」(元日本軍慰安婦)の写真展に対して抗議行動を起こすことは容易に予想がついた。しかし、意外だったのはニコン側の反応だった。

安さんの申立てに対してニコン側は、写真展の応募条件として「政治性が付加されていないことも条件となる」と答えている。その「政治性」について、「本来は自由であるべき、写真が伝える『ありのまま』の映像から受け手が感じ取る価値観、イメージを、一定の方向に導こうとする『政治活動』など、意図的に影響を与える作用をいう。ニコンサロンはそのような『政治活動』の場とされることは目的としていない」と説明している。

私たちジャーナリストが写真や映像、活字である現実や事象を切り取り「ありのまま」の映像や文字表現で伝えるとき、必ず、撮り手、筆者が伝えたいメッセージ、主張があるはずだ。メッセージや主張がなければ伝える必要もないのだから。もし、それを「一定の方向に導こうとする『政治活動』」と言うのなら、ジャーナリズムは紛いもない「政治活動」だ。「ニコンサロンはそのような『政治活動』の場とされることは目的としていない」ということは、フォトジャーナリズムに関わる写真は一切扱いませんという宣言である。ニコン側は応募条件として「写真文化の向上を目的」としていると書いている。だからこの「写真文化」からフォトジャーナリズムは除外されることになる。戦争や災害、飢餓など、これまで世界で起こったさまざまな出来事を命を賭してニコンのカメラで写真に写し出し、世界に伝え訴えてきたフォトジャーナリストたちは、このニコン側の宣言をどう聞くのだろうか。

私は写真展の会場で、展示された写真への思いをつづった安さんの文章に釘付けになった。

写真の中で真実を探し出すことほど、難しく、そして愉しいことはない。目に映る物事とは異なる内側の真実を写真におさめるために、撮る対象とのつながりを作っていく。

ハルモニたちとの縁は偶然のものではない。それまで多くの時間を韓国内のハルモニたちと共にし、運良くも船の奥まで垣間見る機会を持つことができた。最初は人見知りがひどかった彼女たちとも、何度か出会いを重ねるにつれてぐっと近づくことができ、理解できるようになった。

2001年、当時より中国から帰国できないままそこで暮らすハルモニたちに出会い、彼女たちの内面を深く知るひとつのきっかけができた。ハルモニ一人ひとりを訪ね、汽車で、バスで、船で、土を踏みしめ歩いた道のりは、彼女たちが生きてきた過去の一部を手さぐりで見るようだった。国も無く彷徨うハルモニたちの悲惨な実情は、苦しい過去の延長のようであった。このような彼女たちの現実が、5回に渡り私を中国の地へ向けたのだった。

ハルモニたちと過ごした時間の中で、生きている瞬間を写真に捉えるということは、極度の緊張を要した。一緒に泣いたり笑ったりしながら過ごす中で、彼女たちは私の心の深いところに位置するようになったが、カメラのファインダーを眺める瞬間、自由に被写体との境界を往来するのは容易なことではなかった。人間的な側面と、「日本軍慰安婦」被害者としての一面というぎりぎりの境界を注意深く把握し、歴史の真実を写真に留めようと思った。

ファインダーの中の彼女たちは一人の人間そのものだ。深く刻まれた皺、四方に散らばる手垢のついた物、涙を溜めた瞳から、彼女たちの行き詰った心が見える。全てが彼女たちの過去から現在に至る人生そのままに見せてくれた。

既に彼女たちが枯れ地に根を下ろし、孤独という死闘が始まって以来、60~70年の年月が流れた。慣れない異国の雨風の中で、与えられた環境を克服しようとするひとつの強い生命力があるだけだ。彼女たちはここからどこへ行かなければならないのか。ひたすら冷たい風に吹かれ、歴史の裏道へと散ってしまうのだろうか。

安世鴻

“伝え手”として対象とどう向き合うのか、その対象と現場から何を読み取り感じ取っていくのか、それを写真や映像にどう映し出していくのか──映像ジャーナリストとしての、いや映像に限らずジャーナリストとしての“姿勢”を問い正される深い文章である。

このような思いと志で撮った写真であるがゆえに、安さんは、あのハルモニたちの姿と存在を日本人にどうしても伝えたかったのだろう。「何があっても伝えなくてはならない。それがあのハルモニたちに託された写真家としての責務だ」という安さんの決意が、この間の右翼勢力による妨害行為、脅迫、ニコン側の写真展中止宣言というさまざまな障害にもひるませずに毅然と立ち向かわせ、写真展の開催に漕ぎ着けさせたのだ。

安さんは「先天性内反足」の障害をかかえ、これまでに何度か手術をしてきたという。歩くときも、両足を引きずるようにして歩いている。そんな安さんが写真展会場ではずっと立って、入場者に対応している。

「たいへんでしょうから、座ったらどうですか」と私は安さんに声をかけた。すると、彼はいつもの穏やかな笑顔で、こう答えた。

「写真展が開けてうれしいから、大丈夫です」

私は胸が熱くなり、涙がこぼれそうになった。日本語も不自由な韓国人の彼が、独り、異国の日本で、日本人だって押し潰されしまいそうな障害に立ち向かい、乗り越えてやっと実現した写真展。この間の安さんの不安と恐怖、葛藤は私たちが想像もできないほど大きかったにちがいない。それでも、彼は穏やかに「うれしいから、大丈夫です」とほほ笑むのである。

本来なら、“加害者”であった日本人がやるべき仕事である。それをさまざまな困難を乗り越えてやり遂げた韓国人の写真家が、日本で右翼勢力の妨害や脅迫にさらされ、写真展の中止直前まで追い込まれた。もしこれを看過すれば、日本人として恥ずかしいことだ。

ニコンサロンで写真展を開けることは、写真家、フォトジャーナリストにとって栄誉であり、ステイタスになると聞いた。また名を知られた写真家たちの中には、ニコン側からさまざまな支援や報酬を受けている人たちも少なくないという。そんな写真家たち、フォトジャーナリストたちにとってニコンに公に異を唱えることは、これまでの支援・恩恵、または将来の支援・恩恵の可能性を失うことになりかねない。だから個人としても団体としても、ニコン側の今回の対応を批判するには相当の覚悟がいることだろう。しかし写真の「政治性」を否定するニコン側の主張は「フォトジャーナリズムの否定」にもなりかねない。それにどう対応し行動するのか、フォトジャーナリスト個々人が、そのあり方が問われている。

だからこそ、この間の森住卓さんをはじめとするJVJA(日本ビジュアル・ジャーナリスト協会)のジャーナリストたちの対応には感動した。森住さんらは三重県で開かれた安さんの写真展と講演が右翼勢力に妨害されるかもしれないと危惧し、現地へ飛んでいった。また彼は安さんの記者会見にも出て、「朝日新聞」の取材にも堂々と実名でコメントしている。「表現の自由が脅かされているのに、数百万の金で魂が売れるか!」と森住さんは言った。

「在日」の李春煕(リ・チュエ)弁護士も安さんの闘いを支えている。まだ40代だろうか、この若い弁護士は韓国語も流暢で、日本人とのコミュニケーションが難しい安さんのために通訳の役もこなしている。写真展でも、安さんにずっと付き添い、観客と安さんとの会話を助けている。日本に滞在するようになって間もない安さんは生活も不安定だろうし、高い弁護士費用を払うのも難しいだろう。李弁護士はおそらくボランティアでの弁護活動にちがいない。安さんの写真をなんとしても日本人に見せたいという「在日」として思いがそうさせているのだろうか。

安世鴻さんの写真展を巡るこの動きの中で、私自身も問われている。かつて韓国の「ナヌム(分かち合い)の家」で元日本軍慰安婦のハルモニたちを数年に渡って取材し、90年代にNHKでドキュメンタリー番組を制作した。2006年には、ナヌムの家での日韓の若者たちとの合宿と討論を扱ったドキュメンタリーをある民放のニュース番組で放映した。しかし私とその番組は、ネットや書籍で激しい攻撃にさらされた。「日本で伝えられる戦争体験では“被害者”の顔は強調されるが、“加害者”の顔はなかなか伝えられない。このドキュメンタリーは、その日本の加害の一面を伝えることでもある」といった趣旨の私の番組紹介文がネットに流れたのが、いっそう火に油を注ぐかたちになったようだ。

だから安さんの今回の件は、他人事ではない。ましてや安さんは言葉もわからない異国、しかも伝える元日本軍慰安婦問題の“加害国”の真っただ中で、独りで闘わなければならない。そんな安さんの姿に、私はかつての自分を重ね合わせ、今後の自分を想わざるをえない。「お前は、かつて元日本軍慰安婦のハルモニたちと関わったジャーナリストとして、今後どうこの問題と向き合っていくのだ?」と、安さんとその写真に問いつめられているような気がするのだ。

→ 次の記事へ

ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。