日々の雑感 335:

沖縄を伝える2つのドキュメンタリー映画

『沖縄 うりずんの雨』と『戦場ぬ止み』

2015年5月17日(日)

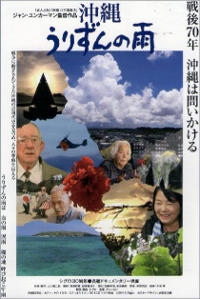

『沖縄 うりずんの雨』

日本の最南端の与那国島の漁師を描いた名作『老人と海』の監督ジャン・ユンカーマン氏が最新作『沖縄 うりずんの雨』を3年がかりで完成させた。4月、その試写会で観た直後、私は強い衝撃を受け、ユンカーマン氏にあいさつもせずに会場を出た。ドキュメンタリー映画を作り始めた私には、自分にはとても作れないレベルの作品を突きつけられ、「これが本物のドキュメンタリー映画というものだよ」と諭されたような気がしたのだ。帰りの電車の中で、自分がこの映画の何に心を動かされたのかを振り返ってみた。

真っ先に浮かんだのは“重厚さ”という言葉だ。それはどこから生まれるのか。

第一は、描かれた時間軸のスパンの長さだ。映画は1853年のペリー艦隊の沖縄(当時は琉球国)来航から始まる。当時すでにアメリカが沖縄を東アジア進出の拠点にしようと企んでいたこと、それが70年後の1945年の沖縄占領で実現されていくことを映画の冒頭で示す。この映画の核の1つである“アメリカ側からの視点”の一端である。

次は、描かれるテーマの多様性。それは映画の章立てに表れている。第1部「沖縄戦」、第2部「占領」(米軍の差別的な沖縄占領政策や反基地闘争など)、第3部「陵辱」(チビチリガマ集団自決、沖縄の「慰安所」、米兵による性暴力など)、第4部「明日へ」(辺野古での米軍基地建設の動きなど)。それらは“沖縄”問題でこれまで語られてきたテーマ、現在焦点となっている問題などがほぼ網羅されている。

しかもそれぞれのテーマの描き方がただ表層をなでるのではなく、1つのテーマで1本の映画になるくらい具体例が詳細かつ丁寧に描かれている。例えば第3部「陵辱」で描かれている「由美子ちゃん事件」。1955年、6歳の少女、長山由美子ちゃんが米兵に強姦された後に殺害され、その遺体は下腹部から肛門にかけて刃物によって切り裂かれていた。映画では、由美子ちゃんの父親のこと、一家が暮らしていた石川村の当時の様子や米兵との関係、同じ村出身で当時を知る歌人、玉城洋子さんの自己の拉致未遂の体験など、観る者を当時の“石川村”に引き込んでいく。

「チビチリガマ集団自決」も知花昌一氏や現場を体験した老婆の証言を重ね、さらに30年前の同人物の証言映像をたたみ重ねることによって、当時の「集団自決」の現場をリアルに再現していく。

そして映画の重厚さを作り上げている最も大きな要素であり、この映画を特徴づけているのは、前述した“アメリカ側からの視点”だ。ジャン・ユンカーマンというアメリカ人監督だからこそ見える視点だと言えるかもしれない。その最たる例の1つが、「沖縄戦」の描き方だ。

沖縄戦を体験した元日本兵、近藤一氏の証言、ひめゆり部隊の元隊員の証言など日本の戦争体験者たちの証言だけなら、これまですでに何度も語られ記録されてきた「沖縄戦」の記録に終わっていたろう。しかしこれに同じ戦場にいた元米兵たちの証言が加わることで、その記録が“立体”化された。さらにユンカーマン氏が発掘した米軍撮影の当時の資料映像が元米兵の証言のリアルさをいっそう際立たせる。日本側の証言とアメリカ側との証言を交互に畳みかけていく巧妙な編集が“現場を再現する”効果を一段と高めている。

この“アメリカからの視点”の中でも、“スクープ”としてこの映画をもっとも際立たせているのは、第3部「陵辱」で描かれた米兵による“性暴力”の実態である。

私がこの映画で最も驚嘆したのは、1995年に起きた女子小学生強姦事件の犯人の1人、元海兵隊員へのインタビューである。彼は当時の心情、この事件が自身のその後の人生に与えた影響などを赤裸々に語る。「どうしてこんなインタビューが取れたのか!」というのが、ジャーナリストの私の正直な実感である。日本人ジャーナリストなりドキュメンタリストが試みてもできなかったのではないか。そもそも犯人にインタビューをしようという発想が生まれただろうか。またユンカーマン氏は、沖縄に配属されていた元陸軍憲兵にインタビューし、「沖縄ではレイプ事件がいつも起こっていて、その多くが逮捕されることもなかった」という証言を引き出す。さらにユンカーマン氏はその米兵による“性暴力”の構造を描き出すために大学教授の専門家にインタビューし、「派兵される兵士たちの多くが生まれた町から出たこともなく、現地の人びとが自分たちを守護者として歓迎していると教えられ、人々の微笑みの意味を読み違える」こと、さらにその根底には若い米兵の深層心理に“アジア人蔑視”があることを聞き出す。

“米兵の性暴力”のテーマは沖縄だけでは限らない。ユンカーマン氏はさらに米軍の中に広く蔓延する女性兵士に対するレイプの実態にまで踏み込んでいく。それはもう“沖縄の問題”を越えて、米軍内部に巣食う構造的な問題であることまで描きだしていくのだ。ユンカーマン氏がそこまで踏み込んでいったのは、沖縄の問題は単に「沖縄と日本人の問題」ではなく、祖国アメリカ、そしてその国民の1人である自分自身の問題なのだと考えるからだろう。私はそこにユンカーマン氏のアメリカ人映画監督としての、いや1人の人間としての “誠実さ”を見る思いがするのだ。

大学卒業後、沖縄で反戦兵士たちの支援活動から始まったユンカーマン氏の沖縄との関わりはもう40年になるという。「私は、アメリカをはじめ世界中の人々に沖縄の実態を伝えることが、自分の人生の仕事の一つだと考えるようになりました」とユンカーマン氏は「監督の言葉」の中に書いている。その言葉の通り、この映画には「人生の仕事」として賭けた作り手の情熱と真摯さがにじみ出ている。

『戦場ぬ止み』(いくさば ぬ とぅどぅみ)

大ヒットした『標的の村』の三上智恵監督の最新作である。前作と同様、新たな米軍基地の建設と戦う沖縄住民の心情が丁寧に描かれている。とりわけ沖縄戦を生き延びた「あばあ」文子さん(85歳)、反対運動のリーダー、ヒロジさんの存在感がこの映画の際ださせている。文子さんは15歳のとき、目の不自由な母親と幼い弟を連れて逃れた糸満の豪の中で、米軍の手榴弾と火炎放射器で左半身を焼かれ、大火傷を負った。戦後は、攻撃で完全に視力を失った母親と弟を養うために学校も行かず必死に働いてきた。その文子さんがキャンプシュワブのメインゲート前のデモの先頭に杖をつきながらすっくと立ち、立ちはだかる沖縄県警の機動隊に、「(工事資材を運び入れるトラックに)一緒に轢かれようよ。壕の中に手榴弾を投げられても、火炎放射器で焼かれても、私は頑張ったんだからさ。簡単には死なないで、まだ生きているさ」と迫る。まさに沖縄の悲惨な歴史を背負った「ウチナンチュ(沖縄県人)」の叫び声である。

反対運動の先頭に立つヒロジさんは、ベトナム戦争当時、反戦平和活動に熱中するあまり、高校を退学になった。その後も反基地平和運動に人生を賭けてきた。そのヒロジさんは今、キャンプシュワブ基地のゲート前の抗議デモでは先頭でマイクを握りしめ、「基地建設反対!」と声を枯らす。抗議デモを阻止しようとする「ウチナンチュ」の警官たちに説得を試み、ときには挑みかかる。また仲間たちと肩を組んで反戦歌をがなり、冗談を飛ばし笑い合う。実に人間味豊かなリーダーである。

この2人をはじめ、この映画の主人公たちに共通するのは、本土の「安全保障」のためにまた沖縄に犠牲を強いようとする国家権力への激しい怒りと、「沖縄人の尊厳を守りたい」という熱い思いだ。それが象徴的に表出するのが、この映画の山場である沖縄知事選である。私たち本土の人間が単なる「ニュース」として受け流すこの知事選が、基地建設反対のために戦う「ウチナンチュ」たちにとって、どれほど重い意味を持つ選挙だったのかを、私はこの映画で改めて気付かされた。そして基地建設反対を公約にかかげた翁長雄志氏の勝利に狂喜する住民たちの姿に、基地建設が多くの沖縄人をどれほど苦しめているかを私は今さらのように思い知らされるのである。

政治的な大衆運動を描くドキュメンタリーは、へたをすると「運動支援の宣伝映画」として一般の人々に拒絶反応を引き起こしかねない。その偏見を跳ね除けるのには、運動にかかわる人たちの個人史や心情など“人間”をきちんと描き、観る人側に引き寄せさせるしかない。三上氏は前作と同様、それに成功している。だから観る者は、その登場人物たちを通して、その運動の意味をすっと受け入れ、納得し、そして当事者たちに自身を同化して共に泣き、歓喜する。

映画評論家のように、この映画に「客観的」な評価を下し評論することは私にはできないし、したくはない。ただ同じドキュメンタリー映画の作り手の1人として、私はこの映画に「ドキュメンタリー映画の役割とは何か」を改めて考えさせられ、教えられた気がする。この映画で描かれた「ウチナンチュ」の基地建設に対するこれほどの強い思いを、本土で暮らす私は実感できていなかった。長く沖縄で生き、「ウチナンチュ」の思いを受け止めてきた三上監督の「この人たちの思いを本土の人間に伝えずにおくものか!」という怒りがこもった熱い思いが、この映画の隅々からほとばしってくる。それが観る者の心を射抜くのだ。登場人物それぞれの“人間の魅力”と共に、この作り手の情熱と使命感がこの映画の“力”となっていると私は思う。

【関連サイト】

土井敏邦監督『記憶と生きる』

2015年6月7日完成披露上映会

→ 次の記事へ

ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。