日々の雑感 338:

映画『“記憶”と生きる』を公開して

2015年7月12日(日)

『“記憶”と生きる』の劇場公開から1週間が過ぎた。連日、2回のトークショーのために渋谷の劇場まで「通勤」している。自由業のため、滅多に「通勤」することのない私にとって、決まった時間の「通勤」だけでも相当なストレスだ。さらに毎日の観客の数に一喜一憂するのも疲れる。初日の土曜日と翌日の日曜日にはほぼ満席だったが、初めての平日には2回とも半数以下に激減したときには相当落ち込んだ。平日初日の客の入り具合で、その後の上映回数や期間が決まりかねない。案の定、翌週からの平日2回目の上映は水曜日と週末だけになった。

平日初日の観客数は、どれだけ地方の劇場に広がるかの目安にもなる。各地の劇場支配人たちは、その数でこの映画がビジネスとして劇場に掛けられるかどうかを判断すると聞いた。だから、半数以下への激減に大きな衝撃を受けたのだ。

救いは観客の反応だった。初めてこの映画を一般公開した6月7日の完成披露上映会(日比谷)は定員200人強の会場が埋まったが、その反応の中でいちばんほっとしたのは、3時間半という映画に「長いとは感じなかった」という反応が多かったことだ。多くの劇場がこの映画の上映を躊躇した理由の1つは、この映画の長さだったようだ。この映画上映のために、2本の映画分の上映時間を潰すことになる。それで客数が少なかったら劇場側にとって大損害になる。躊躇するのも無理はない。

しかし劇場側が躊躇した最も大きな理由は、やはりこの映画のテーマだったのだろう。「慰安婦」問題という、いま日韓関係の悪化の最大の要因であり、国内の保守・右派勢力を刺激するテーマであり、敢えてこの問題を真正面から取り扱った映画を上映すれば、「慰安婦」問題を否定する勢力からの攻撃の対象となるにちがいない、そう考え上映を躊躇した劇場側は少なくなかったはずだ。

その危険性を考えると、「渋谷アップリンク」はずいぶん思い切った決断をしたものである。そんな劇場に失望させる結果になっては申し訳ないと思い、私たちは観客の動員に必死だった。幸い、メディアとりわけ新聞の反応はよかった。朝日新聞、東京新聞では複数回この映画を紙面で紹介してもらい、公開直後に「赤旗日曜版」、さらにまもなく共同通信配信の「時の人」欄でも紹介してもらった。とりわけ劇場公開の前日に、東京新聞の朝刊、朝日新聞の夕刊での紹介記事の影響は大きかった。「『慰安婦』問題がテーマのこの映画でこれ以上の広報は望みようがない。やれることはやった」と思う。もしこれで観客が増えていかないとすれば、もうこの映画に観客を引き寄せる力がなかったということだ。

幸い、映画を観た人たちの反応はおおむねよかった。6月7日の完成披露上映会でのアンケート用紙の感想から拾ってみると──

元「慰安婦」という外から与えられた名称ではなく、一人一人異なる生い立ちをもち、性格も、経験も異なる名前のある女性の人生を記録として残そうという強い思いは理解できる。効果音やナレーションを使わない真摯な姿勢も評価できる。第二部の姜徳景さんの病床の姿は、「慰安婦」だった女性の死というよりも、人間がどう死んでいく存在かという普遍的な問題を見つめているように感じた。(58歳・女性)

被害者の数を数えるよりも、1人の人生に寄り添った方が、戦争の悲惨さが伝えられるということを改めて感じさせられた映画だった。証言の矛盾をついて「全てウソだ」と言う人もいるが、人間の心の複雑さ、特に辛い思いを生きてきた方達の心の複雑さをありのままに見つめることが戦争の被害の理解につながると思う。(40代・女性)

今の政権によって、教科書からも慰安婦が消されそうな時期に、20年前にこんな貴重な映画を撮られていて、再び見られる、それも生き生きしている姿を見られて大変感動しました。(40代)

安倍政権の人々(首相中心として)は、“記憶”の暗殺者と海外から評されているので、この題名にまず興味をもった。しっかりと見て、“記憶”と生きることが、どれほど辛く、痛く、血のにじむようなものであることか分かった。日本人(私を含めて)は「抹殺」できるほど、一人一人の女性の記憶を軽く考えている。それどころか、しっかり過去の歴史を、事実を知らないのだ。(60代)

最初、なかなか入り込めなかったが、徐々に韓国の生活──ソウルの空気感──ハルモニたちの生活に引き込まれていった。淡々と描かれるハルモニたちの生活=実存の姿。まずただ胃の中に重い物が残る。しかしその重さは「今」の私たちの実存の集約…歴史につながるはずだ。歴史に危機があるとすれば、その危機を克服するのは重い石を取り上げるしかない。それは、ある種の疲労を強いられるとしても。(疲れました。ですが、良い映画は、時として疲れるものです。その疲れを体感するために映画を見るのです)(30代・男性)

当事者の人柄や生活をとらえてから証言に入ることで、単なる社会・政治問題ではなく、人権、人格の問題として、被害者の人間としてのあり方、個人の生き方として、英雄ではなく、生身の存在として突き出されている。(60代・男性)

戦争がなければ、どういう人生があったのかと思い知らされる。過去の日本人があやまちを犯したことによって、国内のみならず、国外にも大きな被害を与えてしまったこと、この被害によって、人生そのものが大きく変えられてしまったことを、すべての日本人は考えなければならない。この反省がないために、要は責任を考えてこなかったために、今のみじめな日本があると考えられる。そして今、再び、当時の状況になりつつある日本が恐ろしくもある。(40代・男性)

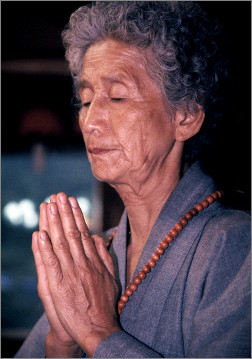

(撮影:土井敏邦)

私自身は、断続的に続けた2年の撮影・取材期間や1年近い編集作業の中で、何度も聞き慣れていたため、ハルモニたちの証言に新鮮な感覚を失っていた。しかし大半の日本人は、メディア報道で「慰安婦」という言葉は聞き慣れてはいるが、実際の被害女性たちの顔を観たこともなく、声を聞いたこともない。だから、映画を通して初めて当事者たち個々人と“出会う”衝撃は大きかったにちがいない。私はそのような観客の反応に驚き、またそれがうれしかった。この映画を戦後70年の今年、世に出すことの意義を私自身、改めて自覚できたからである。

私のこの映画にいちばん強い関心を示したのは韓国のメディアだった。完成披露上映会の会場にはKBS、MBC、SBSなどの主要テレビ全局が取材し、即日、韓国国内でこの映画の日本公開を報道した。また韓国の有力紙「東亜日報」も翌朝の紙面に写真入りで報じた。

「加害国の日本のジャーナリスト自身が『慰安婦』問題の映画を制作した」ことは戦後70年目のニュースとして韓国メディアにとって格好の取材対象だったに違いない。私は深く考慮することもなく、それらの取材に気軽に応じた。

しかし韓国内でのその報道は私の予想を超えた波紋を呼んだ。私の映画のニュースが報じられた直後、韓国政府の女性省から「映画を見せてほしい」という打診が来た。それに続いて、韓国の野党議員から「韓国国会で国会議員を対象に上映会を開きたい」という申し出まで出てきた。

私は予想もしなかった韓国側からの反応に、警戒心を抱いた。

去年、この映画が完成した直後から、私は主だった海外の映画祭にアプローチした。しかし韓国での映画祭だけは避けた。このテーマで日本人自身が映画にしたことが関心を引き、他の海外諸国に先がけて韓国で最初に上映されることになれば、日本国内で「この映画は韓国のプロパガンダ」という誤解を生みかねないからだ。私はそのことを何よりも警戒し恐れた。「韓国のプロパガンダ」という誤解を生んでしまったら、日本人観客はこの映画を虚心では見てくれなくなるだろう。だから、この映画と「韓国」との関係を勘ぐられるような事態はできるだけ避けなければと思った。

もう1つの懸念は、この映画が韓国側から「政治利用」されることだった。戦後70年、韓国側からすれば、「植民地からの解放70年」の今年の夏、「安倍談話」などを機に日本政府の戦争責任の回避の動きを激しく非難することが予想される。私の映画がそのための素材の1つに政治利用されかねない。政府女性省や野党国会議員からのアプローチは、その可能性を裏付ける兆候のように私には思えた。

もし現実にそうなれば、私の映画は日本で、文字通り「韓国側のプロパガンダ映画」と受け止められ、日本人の間に拒絶反応を引き起こしかねない。だから私は、少なくとも8月15日の敗戦記念日つまり韓国側の解放記念日までは、この映画のDVDを韓国メディアにはもちろんのこと、制作で協力してくれた「ナヌムの家」「韓国挺身隊問題対策協議会」にも渡さないと決めた。

私の映画を取材した韓国メディアの記者たち中には、取材の後、私に「このような映画を作ってくださって、ありがとうございます。韓国人の一人としてお礼を言います」と言う人がいた。私はそれにこう応じた。

「私はこの映画を韓国のために制作したのではありません。この映画は、日本人に自国の加害の歴史事実を知ってもらうために、つまり日本人のために制作したものです」

→ 次の記事へ

【出版のお知らせ】

「“記憶”と生きる」 元「慰安婦」姜徳景の生涯

(大月書店)

ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。