日々の雑感 384:

山形国際ドキュメンタリー映画祭2019(2)

映画『理性』がえぐり出すインド社会の暗部

2019年10月14日

ドキュメンタリー映画には主に三つの役割があると私は考えている。

一つは「記録すること」。二つ目は「伝えること」。そして三つ目は「観る人の心を揺さぶること」。

映画『理性』は その三つの役割を成し遂げた貴重な大作だと私は思った。

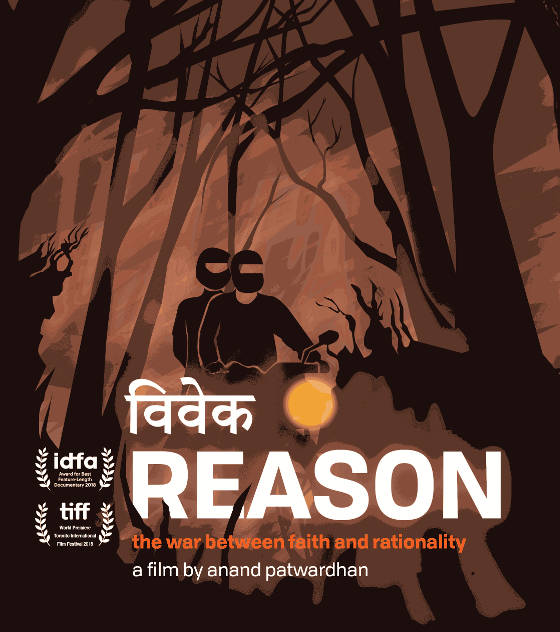

『理性』Reason

パンフレットの「作品解説」は、この映画をこう紹介している。

「ヒンドゥー・ナショナリズムの拡大と宗教的な対立が深刻化する現代インドで、その状況に理性をもって抗する人間たちの姿を記録し、テレビ映像やネット動画なども活用して構成された全8章の大作。(中略)本作は、排他的なポピゥリズムが招く危機的な状況に警鐘を鳴らすストレートなメッセージを届けている」

インド社会を席巻している“ヒンドゥー至上主義”の危険な潮流について、私は全く知らなかった。それを知るための情報を日本のマスメディアはほとんど提供していない。日本のマスメディアによる情報過多のアメリカ報道とは対照的に、インドは日本人には無縁の、遠い「貧しくて遅れた国」というのが一般の日本人の「インド観」だろう。せいぜい「世界第二の人口を抱える、日本製品の有望なマーケット」ぐらいの認識止りにちがいない。

“ヒンドゥー至上主義”はインド国内の少数派のイスラム教徒や不可触民への抑圧と排除を強化している。

イスラム教の祝日に、「イスラム教徒住民がヒンドゥー教にとって神聖な牛を殺して食べた」という偽りの噂をヒンドゥー寺院が流す。すると暴徒たちがその家族を襲い、家長の父親と長男が殴り殺される。直後にその肉は「牛肉」ではなく「羊肉」であったことが判明しても、暴徒たちやそれを煽った寺院の僧が罰せられることはなかった。

「人間としての権利と尊厳を」と訴える不可触民たちも、ヒンドゥー至上主義者の暴徒たちに襲撃される。

さらに、ヒンドゥー至上主義指導者たちの主張の非論理性や危険性を鋭く批判する著名な論者たちは、次々とバイクに乗った暗殺者たちによって葬られていく。

このインド社会の潮流の危険を最も敏感に感知し、抵抗の声を上げたのは学生たちだった。それに対し、ヒンドゥー至上主義者が支配する当局は大学や学生たちへの補助の停止など圧力をかけて、学生たちの声を封じようとする。学生たちはデモで抵抗するが、それを警察や極右の学生たちが抑え込む。

それでも闘い続ける学生リーダーの必死の演説と、胸の内を切々と吐露するインタビューに、私たちは、祖国が危険な方向へ暴走する潮流に命を懸けて抗おうとするインドの青年の“神々しいまでの真摯さと気高さ”と“深い祖国愛”を目の当りにし、心を揺さぶられる。

しかしこの映画の圧巻は何と言っても、ヒンドゥー至上主義組織のリーダーたちによるインド各地でのテロ計画が暴露されながらも、それが当局によってもみ消されていく過程を詳細に描いてみせた章だ。

これは、モディ首相を頂点とするヒンドゥー至上主義者たちに支配される現在のインド社会の恥部であり、権力者たちがどうしても隠蔽したい事件だろう。

それをこのドキュメンタリー映画が記録し、世界に伝えた。“ドキュメンタリー映画”が本来、果たすべき仕事を、アナンド・パトワルダン監督がこの映画「理性」で成し遂げた。

それは監督にとって危険を伴う仕事にちがいない。しかしパトワルダン監督の経歴を知ったとき、あえてこんな危険な仕事に手掛ける動機を垣間見た思いがした。

パンフレットの経歴はこう記されている。

「インド社会の政治の根幹をなす多様な問題を題材に40年以上にわたって政治ドキュメンタリーを撮り続けている。その作品の多くは、検閲によって上映や国営テレビ局での放送を禁止され、裁判を通して上映禁止の撤廃を勝ち取ってきた。地域社会の融和のための活動、および社会の不正、持続不可能な開発、カースト制度、軍国主義、核ナショナリズムに抵抗する活動に従事」

「ドキュメンタリストとは何か、何をすべきか」――この映画とその監督の生き様は、私たちドキュメンタリストに改めて問うている気がする。

この映画は「インド社会」の映画に留まらない普遍性を持っている。

映画を観ながら、私は現在の日本社会の現状が脳裡に浮かんだ。この映画が描き出すヒンドゥー至上主義者たちに支配されたインドの現状は、「日本会議」という極右組織が日本の政治支配層を席巻し、社会全体に暗い影を落としている現在の日本社会の現状と重なって見えてくるのだ。「同じ」ではないにしろ、この映画に、日本社会の近い未来の姿を観る不安に襲われたのは私だけはあるまい。

そんな日本社会に警鐘を鳴らす、アナンド・パトワルダン監督のようなドキュメンタリストが果たして日本に現れるだろうか。

注意:予告編映像には激しい暴力シーンがあります

→ 次の記事へ

ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。