日々の雑感 385:

山形国際ドキュメンタリー映画祭2019(3)

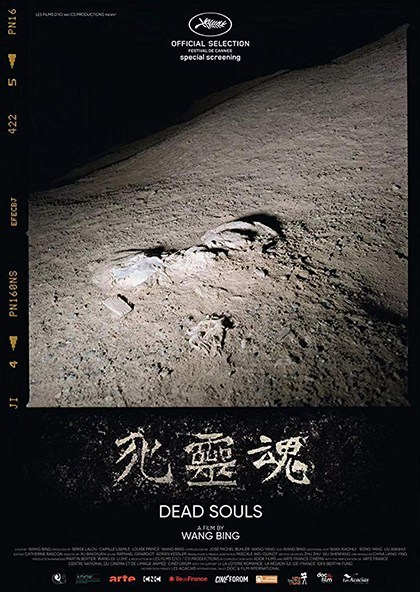

『死霊魂』が映し出す“人間・王兵(ワン・ビン)”

2019年10月16日

“見せる”ことへの配慮の欠如

この映画祭で、『鉄西区』(2003年)、『鳳鳴(フォンミン)―中国の記憶』(2007年)で2度も大賞を受賞した中国の王兵(ワン・ビン)監督。その最新作は、今回、どうしても観ておくべき作品だった。しかし8時間の映画を朝から夜まで見続けるには、相当な覚悟がいる。私は、いつもより長い睡眠をとり、心身共に気合を入れて劇場に向かった。

パンフレットの「作品解説」には、こう紹介されている。

「1950年代後半に起きた中国共産党の反右派闘争で粛清され、ゴビ砂漠にある再教育収容所へ送られた人々。劣悪な環境のなか、ぎりぎりの食料しか与えられずに過酷な労働を強いられながら、その多くは餓死した。王兵は『鳳鳴 中国の記憶』と初長編劇映画『無言歌』で描いたテーマを追い続け、8時間を超える証言集にまとめあげた。生きのびた人々が語る壮絶な体験と、収容所跡に散乱する人骨の映像から、忘れ去られた死者の魂の叫びが聞こえてくる」

そして王兵自身は、この映画に込めた思いを「監督のことば」のなかでこう語っている。

「(私たちは)収容所とそこでの生活の実態について何もしらなかった。粛清の重大さも、数え切れないほどの死者のことも、全国規模に及んだ反右派闘争のことも、何一つ分かっていなかったのだ」

「私にとって、証言こそが絶対に不可欠だったのだ。こうした人々すべてに共通するものは何か。誰もが恐ろしく、想像し難い体験をしたことである。そしてまたその誰もが、自分は生き延びたという事実を共通して持っている。したがってそれは、極めて個人的な話となる。主に語られるのは、収容所の描写とそこで死んだ人たちについてだが、そこでは何より、生き続けるために一人ひとりが何をしなければならなかったが明らかにされる。このとき私が理解したのは、生者の言葉と死者の沈黙との間のズレこそが『死霊魂』の主題となるということだった」

全編、生存者たちと家族、関係者の証言が延々と続く。

とりわけ、第一部、第二部では、多くの証言者たちが「収容所の描写とそこで死んだ人たちについて」語っている。しかし同じ収容所の体験だから、違った生存者の証言であっても、類似した描写が繰り返される。

私はあれほどの覚悟と意気込みでスクリーンに向かったはずなのに、途中、睡魔に襲われ、字幕を読む意識が途切れ途切れになってしまった。

正直に言うと、とりわけ第一部、第二部に私は苛立った。撮影した素材を編集もせず、そのまま繋いで見せられているような気さえしたからだ。そしてその見せ方に、「これは重要な証言だから、全部きちんと聞け!」という、制作者の“乱暴さ”と“傲慢さ”さえ感じたのある。

「私なら、証言の反復する内容は削って整理する編集作業で、半分以下の長さにするだろう」と思った。

重複する素材を削り整理することで、どうしても「伝えたい」語りを浮き上がらせ、より直截に制作者のメッセージを観る人に伝えることができるはずだからある。

もっと言えば、この作品の第一部と第二部は、ドキュメンタリー映画の役割の一つである「記録すること」に見事に成功している。そのことへの監督の執念さえ感じる。しかし、あまりにそのことに執着するあまり、もう一つの役割である「伝えること」「見せること」への気配りが欠落してはいないか。

「私にとって、証言こそが絶対に不可欠だったのだ」と王兵は言う。私もジャーナリスト、ドキュメンタリストとして「証言を記録する」仕事を30数年間、生業としてきた者として、その言葉は深く胸に響く。

しかし証言は記録するだけではなく、より多くの人に伝えなければならない。そのためには、素材をそのまま差し出すわけにはいかない。そのときドキュメンタリストたちは、その素材をどこまで(どの長さまで)、どういうかたちで(どの部分を選りすぐって)伝えるかに、七転八倒の葛藤をする。

私に王兵の映画を観る力量がないためでもあろうが、この作品の第一部と第二部に、王兵の「七転八倒の葛藤」の痕を十分に見出すことができなかった。

深い怒りと鎮魂の思い

『死霊魂』第三部は「さすが王兵!」と唸ならせる映像だった。

その中でも圧巻は、収容所での餓死で夫を失った妻の長い独白である。このシーンこそ、観る者の心を揺さぶる言葉を語り手から引き出す並外れた才能を持つ王兵の真骨頂である。それは前作『鳳鳴―中国の記憶』で私たちを圧倒した王兵の“インタビュー力”である。

私自身『鳳鳴―中国の記憶』には深い影響を受けている。

今年、全国で劇場公開した私の証言ドキュメンタリー映画『福島は語る』は、この王兵の映画『鳳鳴』に触発された作品である。

3時間も“語り”だけ観る者を引っ張っていくこの作品に、私は圧倒された。「“言葉”の力を信じて、証言だけのドキュメンタリー映画を作ろう」と私が決意したのはその時である。

そしてもう一つ、この第三部にはスクープとも言える重要なインタビューがある。収容所で、収容者たちとは逆の立場にあった守衛の証言である。

証言することで身に危険が及ぶかも知れない収容所内での体験を、元守衛は慣れ親しんだ長年の友人に語って聞かせるかのように、淡々と話す。王兵は、たばこ片手に証言者の目をじっと見つめ頷きながら、ただひたすら聞く(インタビューする王兵の姿が初めて登場する)。

上映直後に解説した中国現代史の研究者によれば、反右派闘争の歴史は、文化大革命の歴史とは対照的に、今なお中国において公に語れないタブーだという。ただ、収容所の生存者たちの証言は、100冊近い著書としてすでに出版されている。

一方で、収容所の管理に関わった側の証言はほとんどないという。だからこそ、その証言は危険を伴うはずだ。それをあれほど淡々と語らせるられるものは何か。聞き手王兵の「どうしても聞き記録したい!」という情熱と執念か。相手が語らずにはいられない何かを王兵は持っているのか。それは、王兵の“人間力”とでもいうべきものなのか。

この映画全編から観る者にひしひしと伝わってくるのは、2000人を超える罪もない同胞を理不尽に悲惨な餓死に追いやった当時の為政者たちの王兵の激しい怒りと、犠牲者たちへの深い鎮魂。そして「あの犠牲者たちと、地獄の体験を強いられ、家族をも破壊された生存者たちの無念さを記録し伝えずにおくものか!」という深い思いである。

それを象徴するのがラストシーンだ。

王兵のカメラは収容所の跡地に散乱する人骨を丹念に追い求めていく。その人骨を探しあてると、カメラが止る。私なら、その人骨にズームインするか、数秒で次の人骨へカメラを移動させるだろう。

しかし王兵のカメラは人骨を映したまま、じっと動かないのだ。やっと動いたカメラは次の人骨を見つけ、また止り、観客にじっと人骨を見つめさせる……。

私には、王兵自身が今は人骨となった餓死した収容者たち一人ひとりに「あなたの無念さと生きて存在していた事実を私が伝えます」と誓い、その“死霊魂”に深い祈りを捧げているように思えた。

この長編ドキュメンタリー『死霊魂』は、全編に収容所の生存者たちと死者たちを映し出しながら、その奥に“人間・王兵”を浮かび上がらせている。

(『死霊魂』は山形国際ドキュメンタリー映画祭2019「大賞」と「市民賞」を受賞した)

ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。