日々の雑感 393:

映画『ショアー』から何を学ぶか(後編)

2020年6月20日(土)

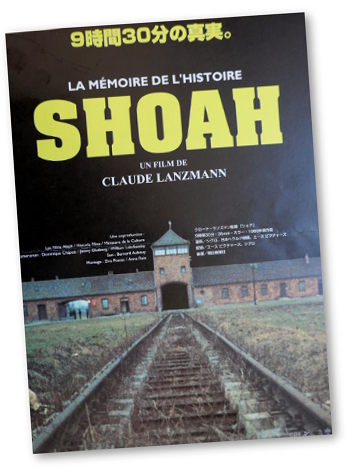

イメージカット

『ショアー』9時間半の映像の中で、資料映像は全く使われていない。米軍によって収容所が解放された直後に撮影された生々しい記録映像にナレーションで解説を入れたドキュメンタリー映画『夜と霧』と対照的だ。

使われている映像は証言者のインタビュー映像、証言の中に出てくる町や村、語られる絶滅収容所の跡地、ユダヤ人を絶滅収容所に運んだ当時の列車と機関車、彼らが到着した駅、歴史博物館にある収容所の模型、カバンなど遺品の山……それらはすべてランズマンのカメラマンが撮影した実写映像である。

『ショアー』を二度目に観た時に改めて気づいたのだが、長い証言の声に被せられた映像、いわゆるイメージカットが実に効果的に使われている。

とりわけアウシュヴィッツ収容所やトレブリンカ収容所の跡地、ユダヤ人を乗せた列車が到着した収容所近くの駅などのロングショット、ゆっくりと移動する映像は、証言者によって語られる言葉をより深く観る者の心に沁み込ませるために実に有効な映像となっているのだ。

その跡地の映像は、春や夏の昼間の明るい画面ではない。ランズマンは敢えてどんよりと曇り、雪さえ残る寒々とした時期の跡地を選んでいる。語られるその凄惨な情景を観る者に想起させるには、やはり「寒々とした暗い跡地」の情景が不可欠だと監督は判断したのだろう。しかしその撮影は過酷を極めた。

土本典昭監督との対談の中で、その撮影時のことをランズマンはこう語っている。

「ビルケナウやアウシュヴィッの収容所の2号焼却棟や3号棟の廃墟を撮影したとき、真冬ですから、零下30度にもなっていました。撮影監督と私は本当に寒い中で撮影をしました。あまりに気温が低いために、カメラのモーターが凍りついて動かなくなる。そのためにモーターを温めなおして撮るという状況でした。こうした焼却炉の中に入って、死に向かう直前の控室の廃墟に降りて行きました。そこはガス室に入る前に犠牲者たちが衣服を脱いで裸になるところです。零下30度の上に雪が降っていました。そうした状況ではきちっとしたきれいな移動はできません。そこで私は撮影監督に言いました。『カメラが揺れても構わない。もし君が転んだとしてもかまわないから、それでも見せる』。実際にそうしたことが起こりました。私自身が苦しまなければならない。犠牲者が感じたほんとうの苦しみを寓話として、アレゴリー(注・「象徴」)として伝えるためにはカメラ自身が苦しまなければならないと思います」

私が自分の証言ドキュメンタリー映画にイメージカットを入れるとき、いくつかの理由がある。

一つは「証言者の語る顔がずっと続くと、観客は見飽きてしまい、聞く集中力を失ってしまうから」。もう一つは、「観客が、語られる状況と情景を想起しやすくするための補助として使う」といった理由などだ。

しかし証言映像にイメージカットを被(かぶ)せることは、危うさも伴う。まずイメージカットが刺激的すぎる映像だと、観客はその映像に引きずられ、証言への集中力を失ってしまう。もう一つの「危うさ」は、イメージカットが、語られる状況への観客の“想像力”を限定してしまうことだ。

例えば、文学作品の名作が映画化されたとき、その具象化された映像によって、作品から読者一人ひとりが想い描いていたその想像の中の光景がぶち壊されて、限定されてしまい、作品が薄っぺらになったと幻滅するのに似ている。

だから、証言の中にどういうイメージカットを、どこに、どれほどの長さで被せるかは、証言ドキュメンタリー映画の成否を決めかねない重要な要因の一つだといえる。

『ショアー』はそれに見事に成功している。もし絶滅収容所でユダヤ人が殺害される様子を語るミューラーのような証言に、映画『夜と霧』の映像のような痩せ細ったユダヤ人の遺体の群れの映像が被さっていたら、『ショアー』の証言が生み出している“深さ”を生み出すことはできなかっただろうと思う。

『ショアー』のイメージカットにはもう一つの役割がある。それは証言の言葉を切り、繋ぐ時に、その切れ目を観客の目から隠す役割だ。

『ショアー』の証言者が顔出しで語る時の映像は、ほとんどノー・カットだ。私たちがパソコンの編集ソフトを使って証言を編集するとき、ハサミで切断するように言葉をブツブツ切り、作り手が欲しい言葉だけを選び抜き、並べ変え、繋ぎ合わせる。たしかに論理的にはスッキリした形になるが、ブツブツと切れた証言はとても不自然で違和感があり、作り手の恣意的な編集意図が見え見えで、証言の言葉がすんなり観客の心に届かなく危険がある。

『ショアー』はフィルム映像で、現在のデジタル映像の編集と違い、ブツブツ切って繋ぐことが容易ではなかったという技術的な理由もあろうとが、『ショアー』のノーカットの証言はとても自然で、観客が実際に現場で生の声を聞いているような臨場感がある。

「ノーカットの証言」と言っても、長いインタビューで証言者の言葉は、話題が前後したり、繰り返したりするから、どうしても切り、並べ変え、繋ぎなおす編集が必要になる。ランズマンはその切れ目を観客に見せないために、イメージカットで隠している。

もう一つ『ショアー』のイメージカットには観る者の想像力を喚起するために、実に有効的な工夫がされているのに気づく。それはイメージカットの映像と「無音」の組み合わせだ。

例えば、アウシュヴィッツ収容所跡のイメージカット。建物跡の礎石の列をカメラはゆっくりと移動していく。そこに当時の収容所の様子を語る証言が被さるが、一つの証言が終わると、「無音」のままその礎石群の映像がしばらく続く。やがて次の証言が始まる。この数秒の「無音」の間が、証言の言葉の余韻を残し、その証言で浮かんだ当時のイメージが、観る者の脳裡に焼きつく。

もし生前のランズマン監督に会う機会があったなら、どうしても聞きたかったことがある。それは、イメージカットの撮影は証言の撮影の後で、それぞれの証言に合う映像を探して撮影したのか。それとも証言とは全く別に、独立してイメージカットとして使えそうな光景を探し回って撮影し、編集段階で、「この証言には、あの映像がふさわしい」と判断して使ったのか、という疑問だ。

証言ドキュメンタリー映画では、証言の“言葉の力”が映画の成否を決定づけることは言うまでもない。その“言葉の力”は、その“言葉”によって観る者にどれほど “想像力”を喚起させえるかに懸っていると私は思う。イメージカットがその“想像力”を促す効果として重要な要素であるなら、どういうイメージカットを撮影できるかは、証言者探しと同じくらい「証言ドキュメンタリー映画」にとって重要な決め手といえるかもしれない。

翻訳字幕

『ショアー』で奇異に感じたことがある。翻訳字幕である。

映画の中でランズマンは、ポーランド語やヘブライ語、イディシュ語などは、証言者の語りとそのフランス語通訳をそのまま見せ、聞かせている。普通なら「時間の節約」のために、証言映像の上に翻訳字幕をつけるだろう。

監督は、「私は彼女らの通訳の仕方を無条件に尊重していたし、単語はもちろん、彼女らの言い淀みや繰り返しや、話し言葉につきものの補助的な表現まで、残らず忠実に再現した」(「SHOA」より)と書いている。

さらに「字幕」については、「字幕というものは、スクリーンに現われ継起する順序にしたがい、語りにできるかぎり密着すべきではあるが、決して語りのすべてを再現できない。観客に読みとれる時間の方は変わらないので、字幕に許される字数は、話し手が落ち着いているか、興奮しているか、口調を早めるか緩めるかにより、相当変更を受けることになる。そのかたりに、語り手の顔つきや身振りやしぐさ、一言で言えば、映像が字幕を自然に支え肉付けする役割を果たす。というのも、理想的な形では、字幕は語りに先んじても遅れてもならず、語りとぴったり一致し、語りが始まる瞬間に現われるべきものだからである」

当初、「かったるい」と感じた「証言者の語りとそのフランス語通訳をそのまま見せ聞かせる」手法に、二度目の鑑賞時に利点があることに気づいた。字幕なしで証言の映像を観ていると、語る時の証言者の表情や言葉の発し方がよく見えるのだ。そこに字幕がついていると、どうしても文字を読んでしまい、語り手のそんな微妙な表情を見過ごしてしまう。

活字の「証言集」と違う「証言ドキュメンタリー映画」の強みは、証言者の表情や言葉の質やトーンが観る者に伝えられることだろう。確かに字幕はその強みを弱めてしまう。

ではテレビ番組でよくやる「吹替え」ならどうだろう。それは、証言者が発する言葉のトーンを打ち消してしまい、リアリティーを台無しにしてしまう。証言者の心情を映し出すことを重視する「証言ドキュメンタリー映画」では、ある意味、字幕よりもさら悪い結果に生むだろう。だから完全ではないにしろ、証言者の翻訳には「字幕」に頼らざるをえない。

映画制作の目的意識

映画『ショアー』の翻訳者、高橋武智氏によれば、ユダヤ人であるランズマンは17歳のとき、南フランスで反ナチ・レジタンスに参加していたという。その彼が、600万人ものユダヤ人が組織的に大量殺戮されたということを戦後になるまで知らなかった。若き日の自分の無知に対する問いが、ランズマンの心を責めさいなんだ。

それは「人々が知っていたとしたら、どうして阻止できなかったのか」「もし知らなかったとしたら、その無知はいかにして可能だったのか」という問いになり、やがてランズマンの中で「ホロコーストがなぜ、どのようにして可能だったのか」という問いになっていく。

映画『ショアー』の制作はランズマンにとって、その問いを追うための必然的な結果だったのだろう。そうでなければ11年という歳月をかけて9時間半という超大作の映画を完成できなかっただろう。

著書「SHOAH」の中で、ランズマンはこう書いている。

「私の野心は、現代史のこの大事件(注・ホロコースト)を実物大に復元するような作品を製作することにあった。歴史であるとともに、歴史に関する考察でもあるような、しかも、事件そのものの大きさに見合う作品を」「その全体像と、その巨大な規模と、その結果において、絶滅政策をとらえようと志した」

その「ホロコーストを実物大に復元する」ために、ユダヤ人の一人としての私情は抑える実例を、ポーランド・トレブリンカ収容所のナチの元SS(親衛隊)伍長フランツ・ズーホメルへのインタビューに見ることができる。

ズーホメルが映像によるインタビューを拒否したため、ランズマン監督は隠しカメラで撮影する。「顔は出さない」という取材前の約束を破って、監督は隠しカメラの映像を映画の中で長時間使っている。

ユダヤ人の監督は、何十万という同じユダヤ人をガスで殺戮し焼却炉で焼いて灰にした加害者の一人であるズーホメルに激しい怒りと嫌悪感を持っていないはずはない。しかしそんな取材相手にも、ランズマンはその私情を微塵も見せない。そのインタビューでは、その収容所で実際起こった事実を「実物大に復元する」ために、どの場所で、どういう手順で、どのくらいの時間をかけて「絶滅作業」が進められていったのか、詳細な事実だけを淡々と聞き出していく。

「私は彼(ズーホメル)の個人的な生活にはまったく興味はありません。なぜ、どういう動機でそうしたかといったことは絶対に聞かないと彼に言いました。私は判事でも検事でも、ましてや過去のナチスの敗残者を追跡する人間でもないからです。むしろ私が探しているのは歴史であると言いました」

「私は道徳的な質問はしませんでした。非難することも、価値評価、価値判断を下すこともせず、彼に厳密に技術的な質問だけをしています。ある意味でズーホメルは、非常に誇らしげに昔の自分の時代を語っています。プロの誇りを持ってです」(土本典昭監督との対談)

また土本監督へのビデオ書簡のなかで、ランズマンはこう語る。

「『ショアー』という映画は観念的な映画でも悪一般を取り上げた映画でもありません。私はそういう関心はありませんでした。『ショアー』はいわば、測量士というか地形学者の映画です。ここからあそこまで何メートルでしたかといった細部へのこだわりによって事実を表現しようとしました。『ショアー』の中で、機関車の牽引にこだわりました。犠牲者の乗った車両をトレブリンカでは押していますが、アウシュヴィッツでは引っ張っているという事実が非常に重要でした。

ある友人宛てに書いたのですが、善と悪についての一般的な全ての考察よりも、この些末な確認作業の中により多くの真実があるのだと」

私が映画『ショアー』に最も学ぶ点は、制作に要した11年間、ランズマンが「現代史のこの大事件を実物大に復元する」という目的意識から全くぶれなかったことだ。長い制作中に、誰にインタビューするのか、何を聞き出すのか、どの光景をどう撮影するのか。さらに編集時にどの言葉とカットを映画に取り込んでいくのか……。迷い苦悶し続けたはずだ。さまざまな障害、予想もしない展開と状況に翻弄され、「映画を予定通り完成させるため」に当初の目的意識から外れる誘惑にかられたこともあったはずだ。

しかしそれでも、ランズマンは、「ホロコーストを実物大に復元する」という映画制作の原点に絶えず立ち返り、様々な選択の迫られる時の判断基準にしてきたにちがいない。ある意味、映画制作にどれほど確固たると動機と目的意識を持ち得るかどうかが、映画の成否を決める最も重要な要素であることを、映画『ショアー』は私たちに示している。

「なぜ、そのドキュメンタリー映画を作るのか」「何を誰に向かって伝えるのか」「それは自分が“生きる”こととどう関わっているのか」

私は、映画『ショアー』に改めて問い質されているような気がした。

→ 次の記事へ

ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。