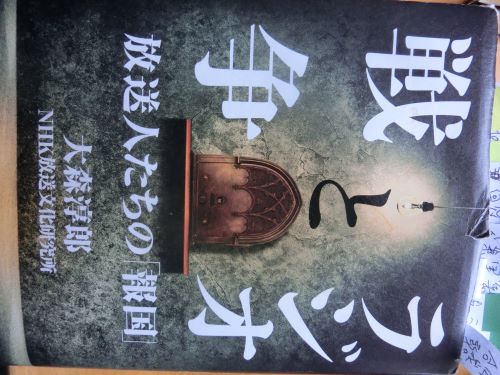

日々の雑感423:著書「ラジオと戦争」が問いかけるもの

2024年2月5日

【自分の足元を問う】

573ページの大著「ラジオと戦争」(大森淳郎・著)を読み上げるのに1カ月を要した。この間、私は3月に劇場公開する新作映画「津島」の広報活動、パレスチナ・ガザの緊急事態のために急遽、制作を開始した「ガザ」の編集作業に追われる毎日だった。しかしその中でも、「どうしても読み終え、感想を書かなければ」という思いに駆られて、やっと完読したのは1月下旬だった。

大森淳郎はNHKのディレクター時代に、ドキュメンタリー番組史上に残る数々の名作を残したドキュメンタリストだ。とりわけ2016年に大森が制作した「赤宇木」は、私が映画「津島」を制作するきっかけの一つとなった。帰還困難区域となった小さな集落「赤宇木」を、江戸時代の古文書、太平洋戦争の戦死者の一軒一軒の記録など、過去の資料を丹念に調べ上げて作り上げた長編ドキュメンタリーである。

その名ディレクターの大森が、十数年の歳月をかけて書き上げた「ラジオと戦争」。この大著を記す動機の一つを大森は「あとがき」にこう記している。

「戦争の時代を生きた多くの人たちに話を聞いてきたが、ときには厳しく事実を突きつけ、証言を求めた。それが間違っていたとは思わない。繰り返すが、メディアの大事な仕事の一つだと今も信じている。でも、いつごろからか、こんな思いが膨らみ始めた。

――まるで正義の味方みたいだが、自分の足元はどうなんだ。NHKの責任は問わずに済ませるのか――この本は、そんな思いの一つの帰結である」

この本を書くために、大森はNHK定年後の再就職先として「NHK放送文化研究所」を選んだ。研究所が保存する膨大な過去の資料を読み込むためだ。この本の読者が何よりも驚嘆するのは、NHKの前身「日本放送協会」の機関誌など、膨大な資料の引用であろう。ここまで引用するには、その資料を丹念に読み込み、それをテーマ、系列ごとに整理する、気が遠くなるような時間と労力を要する地道な作業が不可欠だったはずだ。私はまず大森のこの「執念」とも言える“根気強さ”、“情熱”に圧倒された。

さらに2009年、2010年に制作されたETV特集「戦争とラジオ」「敗戦とラジオ」の取材の過程で、大森は当時を知る多くの元「日本放送協会」職員たちを訪ね回っている。今はもうこの世にいない当事者たちへのインタビューの引用が、膨大な資料の引用の裏付けとして見事に組み入れられ、互いの信ぴょう性とリアリティを高める相乗効果を生み出している。

大森は、著書の前半で、豊富は資料の記録、元職員たちの証言によって、日本放送協会が「政府の代弁機関」となっていた実態を記述している。軍・政府の姿勢を正当化するために、「大事なのは事実ではなく、大義である」と、軍・政府の姿勢を正当化し、ラジオニュースは政府・軍の意向に合わせて編集されるようになる。

さらに日本放送協会職員たちが「仕方なく」ではなく、「全身全霊をかけて戦争協力に尽力してきた」現実も明らかにしている。

そんな当時の職員たちを、現在の私たちは、非難し嘲笑できるだろうか。もし私たちが、国、国民、社会全体が「戦争協力」一色に染まるなか、「(政府の)情報局とほとんど一心同体」だった当時の日本放送協会の職員の立場に置かれていたら、抗えなかったろうと思う。一応、憲法で「言論・思想の自由」が保障されているはずの現在でも、政府の目の色をうかがいながら、政府批判を控え、自主規制するメディアも少なくないのだから。

当時の日本放送協会やその職員の言動を強いた当時の国全体を覆う“社会の空気“にこそ、私は言い知れぬ空恐ろしさを抱く。そしてその“空気”を増幅させた日本放送協会などメディアの責任の重大さを、私は大森の書著で改めて気づかされた。

【後輩へのエール】

「ラジオの戦争」のなかでとりわけ圧巻なのは、第4章「日本放送協会教養部・インテリたちの蹉跌」である。二人の知識人が日本放送協会の中での変節する様が詳細に語られている。

一人は、詩人・多田不二。「絶対的な平和主義を希求し、“遅れてきた帝国主義国”として戦争への道を歩み始めた祖国・日本への異議申し立て」の詩を書き、「愛と平和をうたうことで列強の帝国主義を思想的に乗り越えようとした」インドの詩人・タゴールを敬愛していた多田。彼は後に日本放送協会に入局し、講演部長となり、「国民を国策のもとに団結させて総力戦に導くことこそが、自分がその責任者である講演放送の使命」と言うまでに転身していく。

もう一人は、教育学者だった西本三十二。コロンビア大学に留学し、「あらゆる戦争を不法なものとして世界から根絶しようとする運動を展開」する、著名な教育学者、ジョン・ジューイに師事し、「ジューイらの思想を自らの血肉として日本に持ち帰った」はずの西本が、後に日本放送協会で学校放送の責任者となり、「国民を一つの思想のもとに結束させて戦争に動員することを自らの使命して語」るまでに変貌していく。

この二人の評伝は詳細で、長く、深い。それだけでも一冊の本として成り立つほどだ。読者は、具体的な人物の半生を丹念にたどることで、「あの時代」に連れ戻されたような気になる。読者をぐんぐんと惹きつけていくこの「ヒューマン・ストリー」を書き上げるために、大森はどれほど大量の資料を読み込んだことだろうか。

この評伝のディテールは、また“普遍性”さえ生み出している。この章を読みながら、私たちは「あの時代」からタイムスリップしたように、現在を生きる私たち自身の姿をその“鏡”に映し出してしまう。

理想と正義感にあふれてメディアに入った若者たちが、権力の圧力、メディアという組織の「論理」のなかで揉まれ“変節”する姿を想像させられるからだ。

本書をしめくくる「あとがき」の中で、大森はこう書いている。

「私はこの本を昔話として書いたつもりはない。古今東西を問わず(程度の差は大きいにしろ)権力はメディアをコントロールしようとするものだ。この本が、歯を食いしばるようにしてニュース取材や番組制作を続けている後輩たちへのエールになれば幸いだ」

自分が40年近く在籍したNHK、その前身である日本放送協会の“戦争責任”を内部から記録し、その責任を内部にいた人間の一人として、きちん果たそうとする大森淳郎の真摯さ、誠実さ、そして情熱を、私はこの著書の中に見た。

ご意見、ご感想は以下のアドレスまでお願いします。