2022年キネマ旬報文化映画ベスト・テン第6位選出!

最新上映情報(緊急再上映含む)

上映終了

(以下追加上映分)

公開記念アフタートークイベント・レポート

2022年11月

- 19日(土)初日 土井敏邦監督+アブネル・グバルヤフ氏(「沈黙を破る」代表)によるスペシャルビデオメッセージ

- 20日(日)ジャン・ユンカーマンさん(映画監督)+土井敏邦監督

- 21日(月) 川上泰徳さん(中東ジャーナリスト)+土井敏邦監督

- 22日(火) 錦田愛子さん(慶応大学准教授/中東現代政治)+土井敏邦監督

- 23日(水・祝)根岸季衣さん(女優)+土井敏邦監督

- 24日(木) 伊勢真一さん(映画監督)+土井敏邦監督

- 25日(金) 永田浩三さん(武蔵大学教授/ジャーナリスト)+土井敏邦監督

- 26日(土) 土井敏邦監督

- 27日(日) 伊勢真一さん(映画監督)

- 28日(月) 土井敏邦監督

- 29日(火) 土井敏邦監督

- 30日(水) 「沈黙を破る」代表のビデオメッセージ(土井敏邦監督トークからの変更)

2022年12月

- 1日(木) ダニー・ネフセタイさん(在日イスラエル人)+土井敏邦監督

- 2日(金) 新田義貴さん(映像ジャーナリスト)+土井敏邦監督

- 3日(土) 金平茂紀さん(ジャーナリスト)+土井敏邦監督

- 4日(日) 渡辺えりさん(女優・劇作家)+土井敏邦監督

- 5日(月) ダニー・ネフセタイさん(在日イスラエル人)+土井敏邦監督

- 6日(火) ハディ・ハーニさん(在日パレスチナ人)+土井敏邦監督

- 7日(水) 土井敏邦監督

- 8日(木) 山本薫さん(慶応大学専任講師)+土井敏邦監督

- 9日(金)最終鈴木啓之さん(東京大学特任准教授/パレスチナ現代史)+土井敏邦監督

パレスチナ取材暦34年

土井敏邦監督による集大成

1985年以来、34年間現地に通い“パレスチナ・イスラエル”を取材、これまでガザ地区、ヨルダン川西岸、東エルサレムなどパレスチナ人地区とイスラエルについて多数の著書・ドキュメンタリー映像を発表し、報道してきた。

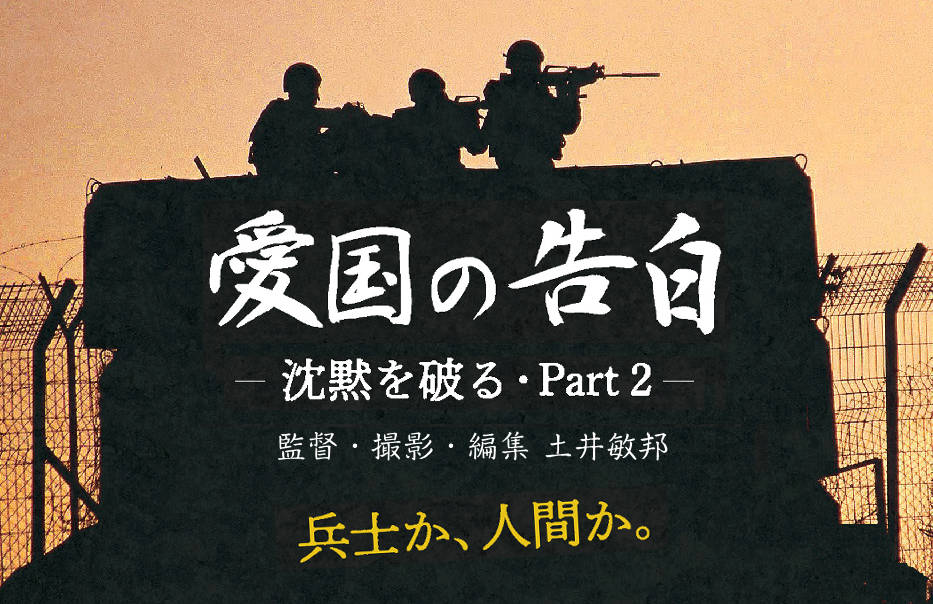

本作『愛国の告白 ─沈黙を破るPart2─』は2009年に国内で劇場公開し、さまざまな映画賞を受賞した長編デビュー作『沈黙を破る』の続編、土井敏邦監督の34年におよぶパレスチナ・イスラエル報道の集大成となる作品である。

"愛国”とは何か?

自国の加害と向き合う元イスラエル兵士たちの独白

”占領軍”兵士が抱える心の闇とは――

“占領軍”となった若いイスラエル兵たちが、パレスチナ人住民に絶大な権力を行使する兵役の中で道徳心・倫理観を麻痺させ、それがやがてイスラエル社会のモラルも崩壊するという危機感を抱く。その元将兵たちは、“占領”を告発するNGO「沈黙を破る」を立ち上げる。前作『沈黙を破る』(2009年公開)では、そんな若者たちの姿と証言、そして占領地の凄まじい実態を描いた。

あれから13年、イスラエルは一層右傾化し、占領と武力攻撃はさらに強化されている。

その情勢の中で、「沈黙を破る」の活動は、イスラエル社会でさらに重要な存在意味と役割を持つようになった。それに従い、政府や右派勢力からの攻撃も急激に強まっていく。それでも彼らは屈せず、活動を続ける。

これは現在も続くウクライナ侵攻するロシア軍、ビルマ(ミャンマー)で圧政を続ける国軍の兵士などにも共通する心理で、自国の加害と真摯に向き合う元将兵たちの生き方は、私たち日本人にも大きな問いかけをしている。

登場人物

ユダ・シャウール(創設者)

1982年 エルサレム生まれ。右派の家庭で育つ。父親はカナダ出身でコンピューター技師、母親は米国出身。2001年から7ヵ月間は兵士として、さらに7ヵ月間を指揮官としてヘブロンで任務についた。NGO「沈黙を破る」の創設者。 他の創設メンバーたちは、その後、活動を離れ、それぞれの道を進んで行ったが、ユダだけが、他に就職することなく、15年間、「沈黙を破る」の活動を続けてきた。

「『私たちだけの安全保障』という考えは機能しません。億万長者が城を持っていたとします。その1m先に 餓死寸前の数百の家族が住んでいたとしましょう。その大金持ちは安全だと思いますか? 現在の我々は 200年前の人間ではありません。今の私たちは、安全保障が相互関係の概念だと知っています。隣の人が安全でなければ、私も安全ではありません」

「イスラエルの安全と安定を考えるとき、何百万人ものパレスチナ人の喉を踏みながらイスラエルの安全と安定と平和を得られると考えるなら、正気ではありません。歴史上ありえなかったし、現在、機能すると信じる根拠はありません」

「入植地建設を進める限り、私たちやパレスチナ人や世界に向かって、これは「安全保障」とは関係ない、「植民地プロジェクト」だと証明しているのです。入植地で入植地プロジェクトを推し進めることは、占領だけではなく 基本的にイスラエル国家の“道徳的な正当性” を傷つけているのです」。

「ただ 私に明白なことは、占領地で兵役に就いた元兵士として影響力のある最も重要な方法は、『沈黙を破る』の活動です。それが この15年間、私の活動を支えてきました。私にとって 明らかなことは、これが 私ができる最高のやりなのです。占領を止めるための最大の行動なのです。とても簡単な“計算”です」

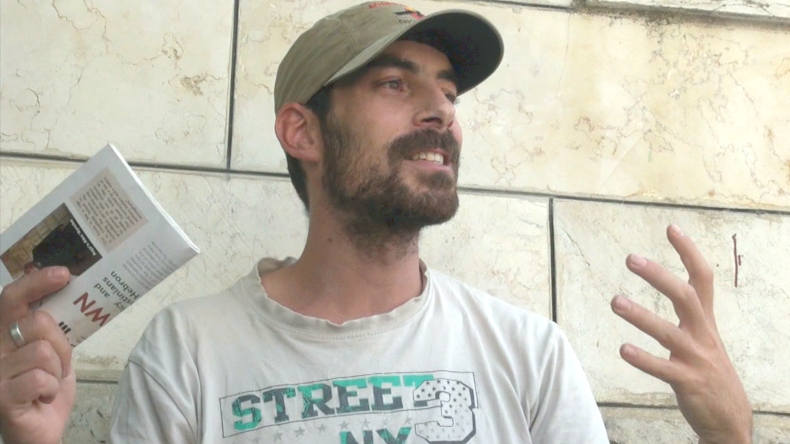

アブネル・グバルヤフ(代表)

1985年 テルアビブ市郊外のリホボット市生まれ。宗教的シオニスト共同体の中で育つ。父親は市民社会の活動家。母親は教育大学の英語教授。2004年から2007年まで兵役。落下傘旅団の特殊部隊に所属し 軍曹。2017年8月から「沈黙を破る」代表。

「私は結局、大きなシステムの車の歯の一つなのです。私がここでやっていることはイスラエルの軍隊の一部だからです。その軍隊は、イスラエル政府に『占領の実行』という任務を命じられています。襲った家の住民を私が丁重に扱い、笑みを送るなどの特別な行為や特殊な機会に『自分は良い兵士だった』などの問題ではなく、結局、我々はシステムの一部であり、私の意図などどうでもいいことだということです」

「『倫理的な軍事占領』などありえないということです。2019年という時代に軍が民間人を支配しているということ、それこそが残虐なのです。だから問題は兵士個人にあるのではない、部隊の指揮官や軍の高官たちにさえです。占領の維持を決断した政府に責任があり、軍事占領の維持を決断したその政府を選んだイスラエル国民にもあるのです」

「もし15~20人の仏教僧をヘブロンへ連れて行き、『あなた達の任務はヘブロンの現状を維持することだ』と言ったら、おそらく彼らはイスラエル兵と同じ行動をとるはずです。なぜなら根本的な問題は教育やイスラエルの文化にあるのではなく、“他の人々を支配し続ける”という考えにあるからです。他の国が同じく軍事占領を維持すれば残虐に振る舞うし さらに残虐かも知れない」

アヒヤ・シャッツ(渉外責任者)

1986年 エルサレムの西に位置するナタフ町生まれ。宗教的シオニストの共同体で育つ。祖父母はナチス・ドイツの虐殺から逃れた。父は工場の操業責任者で 母親は教育関係者。「ドゥヴデヴァン」精鋭部隊に所属(2005~2008)。NGO「沈黙を破る」で5年間 、コミュニケーション部門の責任者を務める。

「兵役時代に自分が実感したのは、自分がやっていることに無関心になっていくことです。兵士は次の銃撃の機会を探します。兵士は次の任務を探します。部隊の雰囲気は、破壊的なもので、暴力を行使したいのです。ハンマーを持って外の世界を歩き回る時、すぐに 打つ釘を探すのです。血に飢えた兵士になるんです。それが『優秀な兵士』なのです。“モラル(倫理)の退廃”です。そして最後には“憤り”を抱くのです。『これは非道徳な行為だ』と自分自身に言えなかった。ただ『人がやるべき行為ではない』と感じていました。それが私たちを、社会人として、兵士として、人間として変えてしまうのです」

「兵士として また民間人として現地でやったことを正当化します。気持ちよく感じたいのです。しかし倫理的に間違っていることを正当化すると何が起こるのか。私はずっと自分を正当化してきました。私の良心は傷つきました。いや良心は存在しなかったのです」

「“良心の歪み” です。兵士として、占領者として経験する“歪み”です。時間と共に周囲で起こることに無関心になっていきます。気にかけなくなり、ものを感じなくなるのです。それが、私たちが経験している“倫理観の歪み”なのです。それはさらに悪化していきます」

フリマ・ブビス(西岸で兵役)

1993年 エルサレム生まれ。厳格なユダヤ教正統派の教育の中で育つ。両親は1985年にカナダから移住。父親は政府の弁護士、母親は音楽と英語の教師。兵役前の1年間 予備軍アカデミーに所属。2013年から2015年まで兵役。ヨルダン川西岸ナブルス地区の民政府で勤務。

「私が『沈黙を破る』に参加するとき、その社会的な結果を十分に考えていませんでした。しかし他に選択肢があったとは思いません。自分の感性からして他の選択肢はなかったでしょう。やらなければならないことですから。人々が私たちの声を聞きたがらなければなおさら、私たちの活動がいかに重要かを思い知るのです。誰かに1時間話をすれば、世界観が全く変わるというものではありません。何年もかかる、“種をまく” 仕事です。話をする人が一人であっても、その人の心に種をまくのです」

「一度 現実を目撃し 沈黙したくなければ、開いた扉を閉めるのはとても困難です。だから活動的になれば、西岸やガザで起こっていることをいつも聞くことになります。悲しみや情報でいっぱいになります」

「自分に思い起こすことは、本当は私たちのことではないのです。何百万人ものパレスチナ人には私たちが持つ基本的な権利がないことです。それが私たちを突き動かしています。世界では もっと酷いこと 人権侵害が起こっていることは知っています。しかし ここは私の祖国です。私自身がその一部を負わされている闘争なのです。だから この現実を変えることを世界中の人に呼びかけているのです」

ナダブ・ヴァイマン

1986年 テルアビブ生まれ。シオニスト左派の家庭に育つ。祖父は1948年の「独立戦争」で大隊司令官、父親はかつて落下傘部隊の将校、兄二人は特殊部隊で、“軍隊志向”の家庭に育った。父親は旅行代理店を営み、母親はテルアビブの高校で副校長。2005から2008年まで兵役ナハル旅団偵察部隊で狙撃班に所属。

「自分が望むことは何でもできます。それが兵役を終えても自分の中に残るのです。兵服を着て境界の向こうの西岸にいると、自分がどんな人間かわかるんです。それが自分を悩まします。そんな感情を持ちたくない。その一部になりたくなかったし、むしろ反対してきたんです。しかし、兵役の休暇で故郷に戻ると、店でファラフェルを無料でもらえる。バスでは 老人が私のために席を譲ってくれる。兵士である私に敬意を払ってくれるからです。危険なのは、それに“中毒”になってしまうことです」

「自分には力があり 皆が敬ってくれる……それは とても気持ちがいいのです。違う 違う それに反対しているはずだ。戦闘兵士の“特権”なんて 望んではいないはずだ。だから兵役後、私はとても混乱しました。大きな力を持っていた兵士から、通常の市民に戻るのですから。それは兵役時代ほど単純ではない。白黒の世界ではなく 多くの灰色の影があります。つまり兵役で私が得たものは、“力の感覚”です。その“力の感覚”は『人間は違う』という幻想から起こるものです。ある人は他の人より優れているというふうに。階級や人種や宗教……何であろうと構わないけど。違います。私たちは同じ人間なのです」

イド・エヴァンパズ

1983年 テルアビブ市郊外のリホボット市生まれ。アシュケナジー系ユダヤ人で、中流家庭に育つ。母方の家族はホロコーストを逃れ、東ヨーロッパからイスラエルに移住。父親は自営の工業デザイナー、母親は園芸療法の教師。2002年から2005年まで兵役。イスラエル国境やヨルダン川西岸で砲兵部隊に所属

「責めるべきなのは軍ではないのです。なぜなら軍がヘブロンや西岸に駐留するのはセキュリティーのためではなく、政治的な判断だからです。セキュリティーのためではなく、入植者がここに留まり土地を奪いたんです。軍はそれに応えなければなりません。「ここに留まりたい」という入植者の意思に軍は応えなければならないのです。ここに軍が留まるのは政治的な理由だと知ると、軍の行動は政治的な判断だとわかります」

「軍曹だった私のような低い階級の兵士は政治的な問題はどうでもいいのです。それは政府が判断することで、私ではないのです。私のような小さな兵士は入植者を守りテロリストを殺すことを命じられているだけです。それがイスラエルの中の自分の友人や家族を守るためなら私はやります」

「『沈黙を破る』の主要なメッセージは、『最も安易なのは将兵を責めること』だということです。しかし私たちは反対のことを言っています。責められるべきは国民としての自分です。兵士としてやったことには、一国民として責任があるのです。これが重要な点です。これが『沈黙を破る』がやっていることです・一国民として責任を取ることです」

【土井敏邦監督のことば】

占領軍兵士の深層心理

悪化するパレスチナ情勢

2009年に映画『沈黙を破る』を劇場公開して13年になる。この間、パレスチナ人地区のヨルダン川西岸や東エルサレムでは、ユダヤ人入植地の拡大が加速し、“イスラエル化”が急速に進行している。

一方、ガザ地区では長い“封鎖”のために経済は破綻、繰り返されるイスラエル軍によるガザ攻撃で多くの死傷者を出し、住居などインフラが破壊された。絶望の淵に追い込まれた住民とりわけ若者たちの中には、ガザからの脱出者、さらに自殺者が急増した。

そのなかで、イスラエル国内外で“占領”を告発し続ける元イスラエル軍将兵たちのグループ、「沈黙を破る」の活動は、さらに重要な役割と存在意味を持つようになっている。それに従って、政府や右派勢力による圧力と弾圧は、組織の存続、さらにスタッフの身の安全さえ脅かされるまでになってきた。

「沈黙を破る」への攻撃

「沈黙を破る」は、パレスチナ人住民とユダヤ人入植者が隣接して暮らすヘブロン市で兵役に就いた元イスラエル軍兵士、ユダ・シャウールらによって2004年に創設された。“占領”が兵士個人とイスラエル社会のモラル(倫理・道徳)を崩壊させてしまうという危機感からだった。

私は2005年から3年間にわたって彼らを取材し、映画「沈黙を破る」を制作した。その後の彼らを取材しようと創設者ユダ・シャウールに再び接触を試みたのは2016年秋だった。しかし当時、「沈黙を破る」はネタニヤフ首相率いる政府と、ユダヤ人入植地団体など右派、極右勢力から激しい非難・攻撃にさらされていた。

きっかけは2014年夏、2000人を超える死者、数十万人が家屋を失うイスラエル軍の激しい空爆と地上侵攻による「ガザ攻撃」だった。「沈黙を破る」は、その「攻撃」の実態を、従軍した元将兵たちの証言を元にインターネットや証言集でイスラエル内外に公開した。

その反動は凄まじかった。政府、メディア、そして右派勢力から「裏切り者」「敵のスパイ」と糾弾され、言論による非難・攻撃だけでなく、暴行など物理的な攻撃にもさらされた。そんな緊急事態下にあった彼らには、外国人ジャーナリストの取材を受ける余裕もなかったにちがいない。私がやっと「沈黙を破る」のスタッフたちにインタビューができたのは、ユダとの接触から3年を経た2019年夏だった。

この映画は、「沈黙を破る」のスタッフ6人へのインタビューを土台に、前作「沈黙を破る」を公開した2009年以後、私が撮影・記録を続けてきたヨルダン川西岸、ガザ地区の映像を織り交ぜながら編集した作品で、前作の続編である。

“愛国”とは何か

前作になかった新しいテーマがある。

それは、「沈黙を破る」の活動を続ける元将兵たちが、「裏切り者」「敵のスパイ」という非難・攻撃のなかで、どのように自分自身を支え、信念を貫いていくかというテーマである。

スタッフの元女性兵士はこう語る。

「当時の自分は(「沈黙を破る」に)参加することでどういう社会的な結果招くか十分考えてはいませんでした。しかし他に選択肢はなかったのです。自分の感性からして、他の選択肢はなかったでしょう。やらなければならないことですから。人々が私たちの声を聞きたがらなければ 一層、私たちの活動がいかに重要かを思い知るのです。時々、苛立ちますが、確固とした精神を持たなければなりません。何年もかかる、“種をまく” 仕事ですから」

またある男性スタッフはこう心情を吐露した。

「“沈黙を破る”ことで どれほどの“代価”を払うことになるか わかっていました。しかし それは小さな“代価”にすぎません。私たちは主要な犠牲者ではなく、パレスチナ人こそ実際の犠牲者です。彼らは もっと酷い暴力に苦しんでいます。私たちは自分たちのためでなく、さらに大きなもののために闘っているのです。我々が支払う“代価”はその闘いの中で支払う“代価”です。時々『普通の生活がしたい、自分の人生のことを考え、快適な気分になりたい』と思うこともあります。同時に『自分は沈黙できない』、そう思うのも、自分なのです」

国家と社会から「裏切り者」と攻撃され疎外されるなかで、私自身はそれでも信念を貫けるだろうか。社会の“空気”に順応して「快適」に生きる道を選ぶのではないか――彼らの声を聴きながら、私はそう自問し続けていた。

一方、そういう“個人の生き方”の問題を超えて、「沈黙を破る」の若者たちの言動は、私たちに「愛国とは何か」という問いを投げかけている。「自国の加害と真摯に向き合い、それを告発し、是正しようとする」こと、自国と国民がモラルを崩壊させてしまうことへの危機感から声を上げ行動を起こす行為は「祖国への裏切り」なのか。むしろそれこそ真の“愛国”ではないのか。映画のタイトルを「愛国の告白」としたのは、そういう思いからである。

「日本」や「ロシア」を映し出す

それは翻って、私たち日本社会への問いかけでもある。

自国の“負の歴史”を覆い隠し、「輝かしい歴史」を拾い集めて列記し、「この『美しい日本』を誇れ!愛せ!」と声高に叫ぶ日本の為政者たちは、「沈黙を破る」の若者たちを「裏切り者」「敵のスパイ」呼ばわりするイスラエルの為政者たちと重なって見えないだろうか。

さらにこの映画の元将兵たちの声は、かつて中国をはじめアジア諸国に侵略し、 “占領軍”となった旧日本軍の兵士たちが、なぜあれほどの残虐行為を犯してしまったのか、そして現在、ウクライナに侵略したロシア兵たちがブチャ虐殺に象徴されるような犯罪をなぜ起こしてしまうのか、占領軍兵士の深層心理を探る一つの手掛かりを暗示しているようにも思える。

この映画は「遠いパレスチナ・イスラエル」の物語に終わらない。私たちの国の社会の在り方、また私たち自身の生き方をも映し出す映画である。

監督プロフィール

土井 敏邦(どい としくに)

1953年、佐賀県生まれ。34年間、パレスチナ・イスラエルに通い取材を続けてきた。ドキュメンタリー映像シリーズ『届かぬ声―パレスチナ・占領と生きる人びと』の第4部の『沈黙を破る』は、2009年度キネマ旬報ベスト・テン文化映画部門で第1位。石橋湛山記念・早稲田ジャーナリズム大賞(公共奉仕部門)を受賞。2015年7月に『ガザ攻撃 2014年夏』を発表。翌年、『ガザに生きる』(全5部作)で大同生命地域研究特別賞を受賞。

“パレスチナ”以外では、2013年の『異国に生きる―日本の中のビルマ人―』で文化庁映画賞 文化記録映画優秀賞。2011年3月の原発事故直後から福島の取材を開始。2012年、『飯舘村 第一章・故郷を追わる村人たち』で「ゆふいん文化・記録映画祭/第5回松川賞」を受賞。2019年に証言ドキュメンタリー映画『福島は語る』で、文化庁映画賞 文化記録映画優秀賞を受賞。

主な書著に『占領と民衆―パレスチナ』(晩聲社・1988年)、『アメリカのユダヤ人』(岩波新書・1991年)、『「和平合意」とパレスチナ』(朝日選書・1995年)、『パレスチナの声、イスラエルの声』(岩波書店・2004年)、『沈黙を破る』(岩波書店・2008年)、『“記憶”と生きる―元「慰安婦」姜徳景の生涯』(大月書店・2015年)など。

コメント

渡辺えり/金平茂紀/野田正彰/川上泰徳/松元ヒロ/ジャン・ユンカーマン/酒井啓子/伊勢真一/永田浩三/小林茂/桜井勝之/熊谷博子

渡辺えり

女優・劇作家

ほんとに観るのがつらい映画だ。しかし、今だからこそ観なければならないドキュメンタリーだ。土井敏邦さんの作品を見ていつも思うのは「正義とはなんなのか?」という根源的なことだ。そしてこの映画の凄いところは、イスラエル軍の兵士たちをも「単なる加害者」ではないと伝えている所である。彼らが人間として苦悩し、自分に問いかける感情がはっきりとこちらに伝わってくる。

金平茂紀

ジャーナリスト

これはパレスチナに対するイスラエルの軍事占領、支配、暴力の物語であるばかりか、ロシア軍に侵攻されているウクライナの物語でもあり、さらにプーチンのロシアにおいて、反戦・非戦の声をあげている人々をめぐる物語でもあり、世界の各地で起こっている国家の暴力による領土獲得という普遍的な問題についての物語であるということだ。さらにここが最も重要な点なのだが、私たち日本で起きている過去の歴史の抹消、修正、改ざんの物語でもあるということだ。

野田正彰

精神科医・ノンフィクション作家

入植者に蝕まれているパレスチナ人の土地を案内する彼らには、内にこもった攻撃性も、欺瞞を隠す気取りも、現状を容認して体制に適応する卑屈さもない。加害者の側に、これほど理知的な青年たちの運動が生まれたのである。政治状況のために、イスラエル国内で観ることが難しいこの映画を、私たちは観ることができる。この映画との出会いを大切にしたい。

川上泰徳

中東ジャーナリスト

政治や政府と対抗することは「沈黙を破る」グループが求めたものではい。健全な社会を求めるグループの活動が、増え続ける入植地建設、繰り返されるガザ攻撃での無差別空爆など、国際法に反する自国の“加害”を目の当たりにして、グループは政治や政府と対抗して、パレスチナとの関係を模索しなければならなくなった。「愛国の告白」が描く“(前作『沈黙を破る』から)13年後”の現実は、イスラエル政府自身が国と国民の安全と平和を脅かしているという現在のイスラエルの状況を反映している。

松元ヒロ

芸人

ハンマーを持って外に出ると、打つ釘を探して打ちたくなる。銃を持って外に出ると人を探して撃ちたくなるのだ」と告白する元イスラエル軍の兵士。しかし「パレスチナ人も同じ人間」と、軍事占領に疑問を感じ「これで良いのかこの国は!」と「沈黙を破る」勇気ある若き元兵士たち。世界中の人たちが彼らの声を聞いたなら「国土より人の命を大事にする国に」しようと戦争がなくなるかも……現実の向こうに希望が見えました。

ジャン・ユンカーマン

映画監督

元イスラエル軍将兵たちの証言に私たちは、彼らが長年の体験と葛藤を通して獲得した深い叡智、つまり占領という行為によって自分たちの道徳・倫理が組織的に侵蝕され歪められることを理解するようになった彼らのその叡智に感嘆させられる。

占領地ヨルダン川西岸とガザを何十年もの間支配することによって、イスラエルの政策の核心にあるテロリズムが明らかになっていく。さらに国民としての責任と共に、個人の責任の問題も提起されていく。これは「ベトナムでの米軍の行為」から「ウクライナでのロシア軍の行為」にいたるまで、軍事占領の真実である。

土井敏邦氏よるパレスチナの網羅的な記録は、軍事的な暴力、残虐が続くこの世界で生きる私たちすべてにとって、普遍的で重要な意味を持っている。

酒井啓子

千葉大学教授

戦争や占領や人権侵害など、国家にとって不都合な真実は壁の向こうに隠され、日常生活から見えなくされてきた。それに直面してきたのが、占領の前線に立つ兵士である。この映画は、パレスチナ占領地でイスラエル軍が行ってきたことを目撃・体験した元兵士たちが、自身の加担に苦しみ、その非倫理性、非人道性の責任を問い続ける試みの記録である。

この映画を見る者は、被害者であるパレスチナ人の悲惨さに何もできないことを嘆く以上に、祖国の政府に対して「これは自分の望んだ祖国の在り方ではない」と批判を続けるイスラエルの元兵士の姿に、激しく心を痛めるだろう。私たちは、祖国が間違った方向に行きつつあるときに、このように戦えるだろうか。2キロ離れたところに存在する非人道に、蓋をして目をつぶっていないか。それを問うことが、真の愛国だと気づかせてくれる。

伊勢真一

映画監督

34年間、パレスチナに通い続けて耳を澄まし、目を凝らして来た、土井敏邦監督が受け取めた世界が、緊張感に満ち充ちた、3時間あまりに結実した。映画『愛国の告白』だ。

ドキュメンタリー映画は、創り手が本当に見たいものを撮らえ、本当に聞きたいことを聴いているかどうかが、勝負だ。ただただ真っ直ぐに向き合っているかどうか? 映画を信じているかどうか、ということだ。

土井さんの作品は、背筋が伸びている。誰かさん(私のこと)のように、ゴマカソウとしていないということだ。土井さんは、「沈黙を破る」の一人ひとりがそうであるように、「本当のこと」だけを語りかけようとしている。

観ている私達は、観られている私達でもある。

3時間あまりに渡って、土井さんが受け取めた「本当のこと」が、私達に問いかける……「オマエはどうなんだ……オマエたちの国は、それでいいのか?」って。

映画は「窓」というよりも「鏡」だと思う。「本当のこと」から目をそむけようとしている私達が映りこんでいる。自分自身のそんな姿を見せられるのは、辛いことかもしれないが、じっと見つめてみよう……「本当のこと」を。

永田浩三

ジャーナリスト・武蔵大学教授

収穫間際のオリーブの木を焼却する入植者たち。木の持ち主であるパレスチナ人に何の罪もない。入植者を護衛するのはイスラエル軍だ。こんな兵士たちのどこに正当性があるというのか。兵士たちはある日気づく。軍事占領はただの残虐な暴力なのだと。ガザの発電所を破壊し、貴重な農業を壊滅させる姿は、プーチンのウクライナ侵略と重なって見える。土井監督の40年以上に及ぶパレスチナ取材の蓄積がそこにある。名作『福島は語る』に引き続き、元兵士たちの語りの一語一語が、見る者に迫る。今こそ見られるべき宝物のような映画だ。

小林茂

映画監督

この映画は不思議である。イスラエル占領軍の兵士たちが、自らのトラウマを、映画を見ている「私」に語りかけてくるようだ。私がカウンセラーの立場にいるかのように。夜半、銃を突きつけパレスチナ人の民家を急襲する――「子どもを全員連れてこい」。次の場面では「何をしても良い力を持っていると錯覚していたのです」と元兵士が証言する。難民キャンプが爆発する。幼い子が死亡する。母親が泣き叫ぶ。「すぐ隣の住民が安全でない状況で、私の家が安全であるはずがない」と元兵士が語る。このように連続する映画の構造が、占領軍兵士の苦悩を描き出す。「同じ人間」として考えれば理不尽な暴力を振るっていると気づかないわけにはいかない。しかし、イスラエルではそれを口にすることはできない。「沈黙」するしかないのだ。その「沈黙を破る」活動は、「占領」を告発する。自らの背負ったPTSDを癒す行動でもあるかのようだ。

桜井勝之

ドキュメンタリーカメラマン

元イスラエル軍兵士による「沈黙を破る」勇気ある証言と、彼らを攻撃する勢力の凄まじさ。抑圧下に生きるパレスチナ人の現実や、実態を語る元兵士たちの存在が質量を持って立ち現れる。映画を観る人は「正義」「加害」「真実」といったことを考えざるを得ない。この映画はパレスチナ・イスラエルの問題だけではなく、世界で多発する紛争や迫害、事実の隠ぺいなどを考える視座を獲得している。土井敏邦さん撮影の意思が強く装飾のな い映像がそれを可能にしている。

熊谷博子

映像ジャーナリスト

これだけ魅力的な人々に、この映画を通じて出会えたことに感謝したい。「沈黙を破る」は、イスラエル軍の兵士であった若い世代が、自分たちがパレスチナ人に何をしたのか、その体験と気持ちを伝えようとするNGOである。語りが主なので、字幕を読み続けなくてはならない。しかし、そうして向き合う中で、彼らの語る真実に、どれだけ心動かされたことか。特に、政府からの厳しい圧力と攻撃に屈せず、活動を続けていこうとする第二部の彼らの語りに、深い感動を覚えた。かつて日本でも、加害体験を語る元兵士はあまりに少数であったし、ウクライナに侵攻しているロシア軍兵士も同じだろう。戦争というシステムの中に入るとは何なのか。私自身、かつて戦下のアフガニスタンにいた時、他国の人々の死に無神経になっていた。日本に戻ってずい分たってからそのことに気づき、自分をとても恥ずかしいと思った。私は彼らから、自分の口で真実を伝え続ける、大きな勇気をもらった。